最新文章

熱門文章

產(chǎn)品分類

- 供應產(chǎn)品

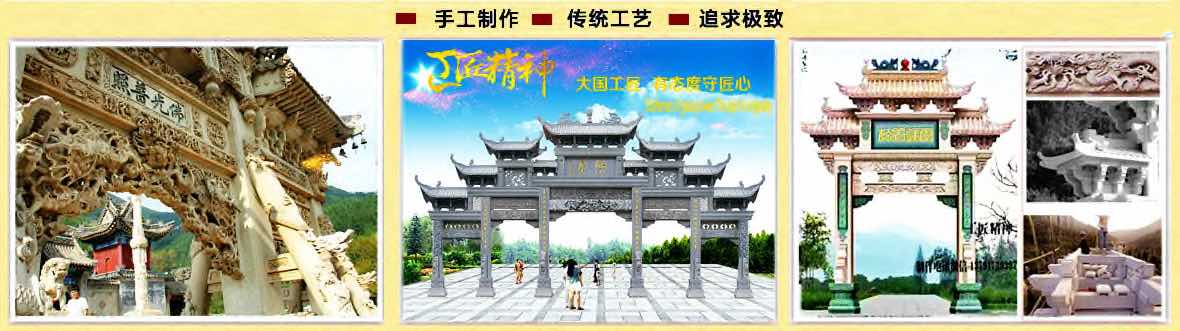

- 石雕牌坊牌樓圖片大全_農(nóng)村石牌坊制作

- 石雕貔貅

- 石雕獅子_石獅子圖片

- 石雕麒麟雕刻

- 寺院石雕作品

- 石雕龍柱_文化柱

- 十二生肖

- 浮雕九龍壁

- 華表作品

- 大象雕刻

- 石欄桿廠家_石欄板價格_石欄桿石雕欄桿雕刻圖片大全

- 觀音雕刻

- 孔子像雕刻

- 佛像雕刻

- 四大天王雕刻

- 玉雕

- 浮雕圖庫_壁畫制作廠家

- 世界_中國_著名雕塑賞析

- 石鼎

- 古代人物雕刻

- 聚財金蟾雕塑

- 二十四孝雕刻

- 龍龜?shù)窨?/a>

- 青龍白虎朱雀玄武雕塑

- 各種祥瑞動物雕刻

- 石牌坊效果圖_石雕牌坊設(shè)計圖_石牌樓圖片樣式大全

- 佛塔佛教寺院石塔

- 門牌石

- 十八羅漢雕刻

- 青石板材_花崗巖石材_大理石石板廠家

- 公司新聞

- 日晷雕刻

- 工程案例

聯(lián)系我們

- 嘉祥長城雕刻有限公司

- 電話:13791739397

- 傳真:0537-6855252

- 郵箱:13791739397@163.com

- 網(wǎng)址:-

- 地址:嘉祥縣長城雕刻廠

西方怎么看中國的以形寫意的石雕

發(fā)布時間:2011-06-21 07:42:10 閱讀:6263

當西方人第一次看到中國石雕作品的時候,他們肯定是既驚詫又不滿的。那些粗陋的造型,笨拙的技法,何以能如此生動地表現(xiàn)它的對象呢?在他們看來,那些屬于半成品的東西竟如此堂而皇之地成為陵墓前的供品或者皇宮的收藏品,這實在令人難以理解。

就說漢代霍去病墓前的《馬踏匈奴》石雕吧。這位為了保護國家,力抗匈奴,戰(zhàn)功卓著的年輕將軍的墓前,如果在西方的話,無論如何也應該請最優(yōu)秀的雕刻家制作出完美的精致作品吧。可是中國呢,石雕的馬都是半成品,只有一點輪廓罷了。《馬踏匈奴》中,馬的身體上半部還是圓雕,·雖然也很粗糙,但總還算是那么回事吧。可馬的下半部就只是在石塊上粗淺地刻了幾條腿,馬蹄踏著的匈奴人像也只是一件粗淺的浮雕作品。這樣的馬根本談不上威武,倒是有點蠢笨,怎么能去踏匈奴呢?用這樣幼稚的作品來紀念一位功勛卓著的將軍—也是紀念漢帝國的威嚴,實在不象話。這除了說明中國石雕藝術(shù)的落后與幼稚,還能說明什么呢?然而同樣是在漢代,同樣是以馬為對象,青鋼的《馬踏飛燕》卻讓那些西方的學者們大為迷惑,這一件圓雕的馬,完全符合馬的身體比例,而且,它以一只腿為支撐點竟然能穩(wěn)穩(wěn)地站著,作出奔跑的姿態(tài)。在西方,公元前后的羅馬帝國時期,馬只能勉強地抬起一只腳。這個差異足以讓他們困惑許久了。!司樣讓他們難以理解的是,霍去病墓前的那種幼稚的馬與這只青銅的飛馬之間的差距。中國人怎么可以在如此短的時間內(nèi)有如此大的進步呢?

一種令人滿意的解釋也許是這兩件作品屬于不同的工藝系統(tǒng)。中國人已經(jīng)有了很高的青銅藝技術(shù),因此,能夠制造出馬踏飛燕這樣的成熟的作品;而在石雕的大型作品方面卻是十分幼稚的。他們在青銅工藝方面的造型藝術(shù)沒有被石雕藝術(shù)家學習吸收。因此,大型的石雕藝術(shù)還處在十分原始的階段。

在秦始皇的兵馬俑被挖掘出來以前,這種解釋的確很有說服力。但是兵馬俑那逼真的造型和宏大的規(guī)模讓西方人在驚嘆之余再次陷人了迷惑。這些在漢代以前制作的陶俑說明中國人早已掌握了雕塑的平衡技巧和比例原則,他們對于形體內(nèi)在平衡的控制并不比古希臘的雕刻家們遜色。人物相貌特征,年齡特征的把握和對人物表情的描繪,可能還超過了古希臘人在這方面所取得的成就。如此成熟的技巧不可能是孤立的。它們完全可以順其自然地在石雕方面表現(xiàn)出來。看來,霍去病墓前的石馬,之所以像是半成品,并不是由于雕刻家的水平不夠,而完全是有意為之。至于為什么要制作成這個樣子,西方人就只好聳聳肩,說不可思議了。

中國人并不覺得奇怪。從原始時代的陶狗已經(jīng)可以看出中國人有自己獨特的雕塑藝術(shù)傳統(tǒng)。樸實稚拙的造型并沒有讓中國人感到不自然。相反,那些面目含糊,也談不上有什么比例和平衡技巧的造型,卻讓人感到它們是活的。這種活生生的造型完全得益于對某一個動作和神態(tài)的準確把握,比如小狗警覺地抬起頭的神態(tài),只要抓住這一點,其他的東西,無論是眼睛還是嘴巴,就都可以省略了。而像四條腿,這樣的無法省略的部分,也作‘簡單的處理。關(guān)節(jié)和爪子都可以不去表現(xiàn),大致不差就可以了。這樣做的好處在于把人們的注意力集中到一個神態(tài),一個動作上來,然后讓你自己去想象其他的東西。反而更能讓人感覺到一種完整的,充滿生機的形象。它的秘訣在于讓觀眾自己去把它想成活的,讓作品在觀眾的意識中活起來。這種寫意傳神的特征也正是霍去病墓前的石雕石馬的妙處所在。看上去這樣的半成品似乎是很笨拙的,沒有雕空的下半身更讓人感到似乎是十分沉重的大石塊。但是一旦我們把目光集中到它的身上,那馬就是一個完整的整體。那淺淺地雕刻的幾筆就是馬腿,它與馬的上身連成一體,無法再減省。我們所感受到的只是一個馬的形象,·多余的沒有雕空的石料就像是根本不存在一樣。所以那馬雖然粗糙,不夠精確,但它仍然有一種靈動之勢。似乎正要踏著匈奴人的身軀而飛奔。就馬的體態(tài)而言,它也只有一個簡單的動作,就是開步欲奔的姿態(tài),’其它的細節(jié)都省略了。我們只能關(guān)注這一姿態(tài),想象它的活動。

應該說,馬的身體本身沒有什么看的。真正的作品還在于我們的想象之中,我們腦海中還有一只活的馬。這與西方的雕塑著意表現(xiàn)作品本身有很大的不同。西方古代的作品就是要在作品上下功夫,做到精確、細致。觀眾也要注意作品本身。而中國的寫意傳神的石雕更注意的是作品能否讓觀眾感受到某種神韻。這些玄奧的感覺在西方人看來難免有點神秘的。在他們看來,雕塑當然是以形體的表現(xiàn)為主的藝術(shù)。雕刻家的藝術(shù)水平的高低就看他對形體的處理是否精巧細膩。美是要通過形式表現(xiàn)出來的,外表如果不是更重要的話,至少也應該與內(nèi)在的神韻氣質(zhì),思想意蘊同樣重要。否則,雕刻家的技藝在哪里表現(xiàn)出來呢?像中國的雕刻家那樣隨隨便便地刻幾下制出來的作品,肯定是賣不出去的。

石雕藝術(shù)雖然是人類傳達思想情感和審美經(jīng)驗的一種方式,但是就每一個民族的藝術(shù)而言,差異之大恐怕是超出了人們想象的。當民族之間的實際交往還不容易的時候,每一個民族在自己的文化傳統(tǒng)中發(fā)展自己的藝術(shù),差別如果不能說越來越大,至少是始終存在的。這樣,一個民族在接觸其他民族藝術(shù)甚至包括文化的時候,一種寬容的態(tài)度就是必不可少的了。以自己民族的傳統(tǒng)為標準排斥其他民族的藝術(shù),將其他民族的藝術(shù)貶低為原始、落后、幼稚、低級,這本身就是一種狹隘的態(tài)度。中國雕塑藝術(shù)的寫意傳神特征或許與這種農(nóng)業(yè)文明的生活方式以及對自然的感覺方式有著不可分割的聯(lián)系。農(nóng)業(yè)文明是詩意的文明,人們與自然和諧相處,自身也是自然的一部分。他們的腳步踩著土地,用手播種,收獲,他們參與自然界的循環(huán),與自然親近。所有的知識都是經(jīng)驗構(gòu)成的,.所有的經(jīng)驗都是具體的。他們身體屬于自然,意識中也充滿了對自然界萬物的印象。生活的節(jié)奏受到自然界變化的調(diào)節(jié)。“立喻義”是他們基本的表達方式。他們是在形象之中生活的。通過形象,他們參悟宇宙人生的奧秘,表達思想情感。

不要以為中國人生活在形象之中,他們對于形象的描繪就應該準確無誤,精細人微。恰恰相反,形象與形象之間的區(qū)分在于形象的特征。只要抓住了最典型的特征,其他的細節(jié)就可以大而化之地處理了。抓住了主要特征,兩個形象之間的區(qū)別已經(jīng)非常明顯,再去對小的細節(jié)斤斤計較,就顯得多余而無聊,簡直是浪費。因此,中國人對形象的把握不是面面俱到的,而是抓住一點不及其余。

東漢的《騎使畫像磚》中的人物和馬匹都是“面目全非”的。但是他們的個性特征卻毫不含糊。四匹馬通過四個不同的動作姿態(tài)表現(xiàn):上排左邊的馬平衡前進,右邊的馬則扭轉(zhuǎn)回頭;下排左邊的馬低頭踏步,右邊的馬昂首長嘶。至于馬的身體比例,關(guān)節(jié)和肌肉骨架,細腿和肥壯的身軀之間的配合是否符合生物學規(guī)律等等,都可以不去管它,大致不差就可以。反正,它們的神態(tài)已經(jīng)生動地表現(xiàn)出來了,他們之間的區(qū)別也十分清楚。這就足夠了。但是,如果就此推論說中國人的頭腦是糊涂一片,缺乏精華嗎?中國人對自然界的感受是詩意化的,但中國人也同樣是講究實際的。就寫意與傳神的關(guān)系而言,寫意的目的在于傳神。只要能傳神,他們是可以采用任何手法的。而對寫意手法的選擇,也同樣充滿了實際的考慮。用最簡潔的方式,刻畫對象的最具個性化的特征,達到傳神的效果,這是寫意的基本特點,也是它的精髓。從這個角度來說,《馬踏飛燕》的精妙之處,也許不在所謂的對動態(tài)平衡的處理。從嚴格的意義上說,這匹奔馬的四條腿與身體軀干之間的比例關(guān)系也是值得懷疑的,到底是否符合生物學的規(guī)律也還有待進一步的研究。馬的身上也過于豐膠,以至于肌肉的形狀得不到表現(xiàn),骨架輪廓也是含糊的。細的分辨能力,那肯定是錯誤的。中國人對于細微之處的觀察也同樣不遜色于古希臘人。只要他們覺得有必要這么做,就可以做得十分成功。秦陵兵馬俑就是證明。

兵馬俑毫無疑問是寫實的作品。人體和馬匹都與真實的人、馬的大小相同。人、馬的姿勢也有幾種固定的模式,這為區(qū)分形象的特征帶來了很大的困難。但是即使是這樣寫實的作品,雕塑家仍然有辦法,使形象具有個性特征,以至于成千上萬的人物中沒有兩個是完全相同的。他們所著重刻畫的是人物的面部特征。每個人物的年齡特征,表情特征都有不一樣,或沉靜,或開朗;或稚氣,或成熟;或喜悅,或嚴肅。這些特征,都是通過臉部細微的描繪表現(xiàn)出來的。在紀律嚴明的軍隊之中,軍士們當然只能按軍規(guī)要求做出規(guī)范的動作,身體姿態(tài)只能是固定的。每個人的內(nèi)心世界不可能通過體態(tài)來表現(xiàn),只能流露于面部的細微之處。雕塑家們就抓住了這些細節(jié)。雖然是寫實的作品,但仍然有寫意傳神的觀念在起作用。只要把這些細節(jié)刻畫好,其他方面就可以按照固定的模式來制作也無妨了。

中國人對自然界的感受是詩意化的,但中國人也同樣是講究實際的。就寫意與傳神的關(guān)系而言,寫意的目的在于傳神。只要能傳神,他們是可以采用任何手法的。而對寫意手法的選擇,也同樣充滿了實際的考慮。用最簡潔的方式,刻畫對象的最具個性化的特征,達到傳神的效果,這是寫意的基本特點,也是它的精髓。

從這個角度來說,《馬踏飛燕》的精妙之處,也許不在所謂的對動態(tài)平衡的處理。從嚴格的意義上說,這匹奔馬的四條腿與身體軀干之間的比例關(guān)系也是值得懷疑的,到底是否符合生物學的規(guī)律也還有待進一步的研究。馬的身上也過于豐膠,以至于肌肉的形狀得不到表現(xiàn),骨架輪廓也是含糊的。但是,這一切都不應該看成是它的不足之處。它完全屬于另一個藝術(shù)系統(tǒng),應該用另一套價值標準來評價它。

《馬踏飛燕》的精妙之處,首先應該在于它的巧妙構(gòu)思上。要表現(xiàn)一匹得道成仙的馬“天馬行空”的主題,雕刻家可謂挖空心思,想象出了這么一個讓馬踏著飛燕奔馳的造型。馬的沉重的巨大身軀與小燕子的小巧靈活的身體形成了強烈的反差。這種反差所達到的效果不是突出了馬的重量,」而是讓小燕子輕靈的身軀托著飛馬,從而達到了舉重若輕的效果。馬的沉重的身軀一下子也變得輕巧靈活起來。這種奇妙的構(gòu)思讓我們首先在認識上承認了這匹馬確實可以騰空飛翔這樣一個虛構(gòu)的事實。其次是馬體態(tài)所產(chǎn)生的空間流動感,讓觀眾感受到了一種飛奔之勢。馬在昂首嘶鳴,它精神抖擻,充滿了無窮的力量,它翹起的尾巴也顯出了一種飄逸的神態(tài)。它在精神上給人以感染,給人以信心,讓人相信,它有能力騰空飛翔。馬的腿始終處于一種奔跑的狀態(tài)中,不管馬在奔跑時四條腿是否可能出現(xiàn)這種搭配,但它們之間的組合的確讓人感到這是最快的奔跑,一只后腿踏在飛燕上,其余三條腿都成凌空之勢:兩條前腿向上騰起作跨越狀,另一條后腿向后提起,和前兩條腿呼應,造成了一種流動之感受。馬的每一個部位幾乎都是為了產(chǎn)生這種效果服務的,至于其它的方面,是否符合現(xiàn)實中馬的特點,也就無須考慮了。盡管馬的一只腳下踏一只飛燕是馬的身體取得平衡的依據(jù),但是這不是這件作品的重點。重要的是這件作品成功地表現(xiàn)了馬的飛奔之態(tài),每一個細節(jié)都沒有浪費,為了達到傳神的目的,中國石雕家往往不惜犧牲對象的現(xiàn)實真實性,而采用夸張變形的手段。這是寫意與寫實的區(qū)別所在,也是寫意的真實所在。漢代《說書俑》所體現(xiàn)出的正是這種精神。說書人的身體完全是變形的。他的腹部下垂而又肥大,像是一個圓球放在兩腿之間,胸部也過度地下垂,像是放在圓球上的一只半空的布袋。頭與胸之間被拉長了,而頭也像是放在弓起的肩上的。手臂圓滑,沒有關(guān)節(jié),也沒有肌肉。額上的給紋又深又粗,也完全是經(jīng)過夸張?zhí)幚淼摹W彀蛷埖煤艽螅珒赏葏s全陷下去了。總之,為了表現(xiàn)說書人的滑稽相,他的全身沒有一處是符合真實比例的寫實描繪,全都經(jīng)過了變形處理,這種變形卻又是和諧統(tǒng)一的。滑稽就是統(tǒng)一的標準和目標。所有這些變形處理都是為這個目標服務的。

認真追究起來,處于這種寫意傳統(tǒng)中的石雕作品,很少有像古希臘作品那樣符合現(xiàn)實中的真實標準的。兵馬俑可能是一個例外,但是就總體風格而言,那個強大的陣容,一個個士兵的強壯身體,一匹匹戰(zhàn)馬的矯健身姿,都可能隱含著夸張之處,只不過它被寫實的特征掩蓋著,不為人察覺而已。

中國人是生活在形象的世界之中的。他們無法忍受止于形象表面的精雕細琢。之所以采用大而化之的寫意手段,正在于要在形象之中感受到一種生氣。他們不習慣于把玩雕塑作品的表面和細部,而更喜歡那種由外在形象所引出的感覺,那種境界。說到底,藝術(shù)之所以存在,之所以重要,還是在于它能給人帶來那種愉快的感覺。外表的精致,還只是屬于藝術(shù)品的,不是觀賞者的。作品引起的喜悅才是人們喜愛它的原因。因此,在那種愉快狀態(tài)中多停留一會兒,或者,讓人一見之下,難以忘懷,余音繞梁,三日不絕,或者讓人三月不知肉味,那才是真正的高超的藝術(shù)。

中國石雕寫意傳神特點也許正是為了達到這種效果。·寫意傳神之外,還有那令人難以忘懷的深遠的意境。作品不是獨立的,而是可以引發(fā)出一連串遐想的一種媒介。它們在現(xiàn)實和想象之間搭起了一座橋,把人們引向一個藝術(shù)的世界。它有一種強大的吸引力,撞開被塵俗事務纏繞的心靈之門,把人們從艱辛的現(xiàn)實界拉到美好的想象界。讓人在那里流連忘返。

《馬踏匈奴》讓我們壯懷激烈,《說書俑》讓我們在笑聲中了悟人生,《馬踏飛燕》讓我們神采飛揚,《孩董洗澡》讓我們體味人間的純真,《孩兒枕》讓我們忘憂,《兵馬俑》讓我們雄心勃勃……

所有這一切,也許只有生于斯長于斯的中國石雕藝人才能理解和把握。外人不足與道的。

上一篇:石雕公司介紹_石雕廠制作理念

下一篇:華山石雕牌坊

在線留言

留言記錄

-

暫無數(shù)據(jù)

寺院觀音麒麟雕刻圖片

寺院觀音麒麟雕刻圖片 石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全

石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全